ウーヴリエと

「写真」の人物を細かく検証すると、鼻の形、鼻から口へかけての雰囲気、耳の形、目の大きさ、ひげの形など問題はないようです。特に、口ひげの雰囲気がかなり似ています。また、ミレー同様に、カルジャの写真は眉を寄せて、しかめっ面をしているように見え、

「写真」の人物はリラックスしている雰囲気で、表情の違いが見られ、その点を考慮するとかなり似ていると言えそうです。

「写真」の人物とジャッカンを比較すると、耳の位置だけではなく、眉毛の形も違い、目の位置を基準にして、鼻の付け根、つまり、鼻の隆起の始まりの位置を比較すると明らかに違います。加えて、ひげも若干違うように思います。従って、ジャッカンではないと思われます。後は文献による裏付けとして、査定済みの彼等と行動を共にしている可能性を見い出せれば、査定を確定できるでしょう。

○ まず、クロード・ジャッカン(通称クローディウス)について調べます。

彼は1804年12月16日にリヨンで生まれ、リヨンの美術学校で学び、1821年17歳で絵画部門の1等賞を受けています。1822年(18歳)からリヨンのサロン展に出品し、パリのサロン展には1824年から出品しました。1834年にルイ・フィリップ市民王により画が買い上げられ、評価が高まり、ヴェルサイユ美術館の為に7点の画の注文を公式に受けます。1836年にパリに居を移し、1839年(35歳)にレジョン・ドヌール章を受勲しています。素晴らしい成功を収めましたが、(具体的な説明がなく)金銭的な堕落に陥り、忘れ去られ、邸宅を借金の返済に売り払い、ブーローニュ・シュール・メール(北フランス、カレー市から34キロ海岸線を南に下った所)に1852年から1857年に掛けて移り住んだと言う事です。その後、パリの教会に画を描いているので、パリに戻ったと思われますが、詳細は記載されていません。ジャッカンである可能性の方が高ければ、パリに戻ったと思われる時期を詳細に検討する必要がありますが、官展系のロマン派として評価されていたようで、写真の既に査定された画家とのつながりは見えないので、取り敢えず彼の略歴はこの程度で、唯一、ボードレールが1848年のサロン展評で多少意地悪く、彼は「いつもドラロッシュ(ミレーのパリ美術学校の先生)を作り(俗として「盗む、くすねる」が訳語にあり、意地悪く批評しているとあるので、たぶん正確な訳は模倣しているという意味でしょう)、質は20番目」と書いていることを付け加えておきます。ドラロッシュとミレーの師弟関係は直接のものですが、ジャッカンはリヨンで学び、ロマン派に位置づけられ、ドラロッシュの亜流とみられ、ドラロッシュの名が出ますが直接的な関係はなく、当然ミレーとの関係もなく、ドラロッシュとなれば、ロマン派系でも、ドラクロワやコロー、ルソーではなく、つまりこの

「写真」に査定されている画家の先達とは相対する系列に属しているので、文献上からもジャッカンである可能性は少ないでしょう。

−ジャッカンの略伝はベネジット美術家辞典による− 尚、http://www.photo.rmn.fr で彼の画を見たい場合、JACQUANDと名前を打ち込んでください。12点の画が見られます。

○ ピエール=ジュスタン・ウーヴリエの略歴を調べます。

ウーヴリエの略伝をべネジィット美術家事典で調べると、1806年1月19日か5月9日にパリで生まれるとあり、出生日が不明確なのが気になります。1879年10月23日にルーアンで没しています。歴史画、風俗画、戦闘画、肖像画、風景画、山岳風景画、海景画、水彩画、石版画とかなり広い分野をこなす、器用な画家のようです。略歴の4倍ほどの画の公売価格が記載されているのも驚きです。(アメリカの画廊のサイトに略伝がベネジィット美術家事典より少しだけ詳しく載っていましたが、これだけで、ルソー同様、フランスで評価されないウーヴリエの画はアメリカへ多く渡ってしまったのかもしれないと想像してしまってよいかどうかわかりません。没年が1880年ともあるようです。ただ、パリで生まれ、ルーアンに没したのは確実だとあります。)

ウーヴリエは第一次ナポレオン帝制時代に産声を上げ、王政復古期の王立美術学校で、ダヴィッドの教えを受けたアベル・ド・ピュジョルに師事し、王政復古の末期、21歳の時にドル市(ジュラ県、ディジョンとブザンソンの間)から王の全身像を頼まれて描いた(ウーヴリエ作「シャルル十世の肖像画」現在ドル美術館蔵)とあるので、官学派の正当な公認肖像画家として世に出ましたが、七月革命が起き、王政復古からルイ・フィリップ市民王による七月王制(立憲君主制)に変わり、1830年のルクサンブール宮殿で開催された展覧会で水彩画「モレの眺望」で風景画家として再出発しました。ミレーと時代が少しずれ、その上、パリ出身の違いはありますが、肖像画家として出発した点は同じです。というより、革命後のサロン展で肖像画が増え(民主革命後、個の主張が一般化したためか?)、それが七月王制後に急激に増えたとのこと、元々画家の生業であったでしょうが、需要が増え、彼らが最初に肖像画家として世に出たのはごく普通の事だったのでしょう(写真が普及した後は写真家がこの分野を受け持ったわけです)。ウーヴリエは翌1831年に初めてサロン展に出品。風俗と風景の分野で2等のメダルを受賞、1832年にはルイ・フィリップ王に後援されたユエと一緒にコンピエーニュの森で画を描いています。これ以後1843年三点の油彩、一点の水彩に対して1等のメダルが与えられ、1855年ナポレオン三世の帝制のサロン展でも3等のメダルを受賞し、第三共和制になった1873年までサロン展に定期的に数多く出品したとのことです。サロン展でいろいろスキャンダルになったミレーとこのあたりはだいぶ違うようですが、水彩でその場で写生し、アトリエで油彩に仕上げていたとあリ、鉛筆などのデッサンや水彩で野外での写生を繰り返し習作する事で技術を磨いたと解説されています。ルソーやミレー同様に、ウーヴリエが戸外でデッサンをし、それを基に、油彩画をアトリエで仕上げたのは、今日と違い、当時まだ油彩絵の具を持ち歩くのが難しく、戸外での油彩制作は習慣にはなっていなかったからといえます。次世代の少し若い画家達は、既に、油彩絵の具を持ち歩くいろいろな試みを個人的にしていた事が文献に見られますが、実際、油彩による戸外制作が活発になるのは、チューブ絵の具の開発後です。(1840年、鉛と錫の合金で作られたチューブをコルク栓で密閉した油彩絵の具が開発されたという事ですが、1865年ルフラン商店が、現在と同じ形の、ネジ蓋の錫製チューブを発明、特許申請をしています。まさか、1865年に、モネがシャイイ村で、戸外の大画面制作を始めたのは、この戸外で使用が容易になった絵の具の開発も要因の一つなのでしょうか?

考慮に値するかもしれません。)

ウーヴリエは40年間に150点の画をサロンに出品したと記載があります。サロン展のカタログを調べたのでしょうか? 1854年(48歳)でレジョン・ドヌール5等勲章を受けています。

師として、前記アベル・ド・ピュジョル、シャティイロン(建築家)、テイラー男爵の名が記載されています。テーラー男爵は画の師とは思えませんが、彼の著作全25巻「古いフランスの詩情あふれた、趣のある旅」の挿画(全6000点)に協力した関係で名が出たのでしょうか? 美術史上重要な作品を残した著名な画家が多くこの仕事に参加したことが、テーラー男爵の文献に見られます。ここで、ブーダンとウーヴリエの繋がりが、テイラー男爵を介してあったかもしれないと仮定できますが、それだけでは

「写真」に撮られている理由としては希薄でしょう。もっと確実な物証が必要と思えます。ウーヴリエは美術史上特筆する業績は残せなかったようで、伝記などの文献は見当たりません。しかし、1923年発行の2巻のラルース百科事典にも、1932年出版の「20世紀ラルース」の大百科事典にもジュスタン・ウーヴリエの名は記載され、第二次世界大戦迄はウーヴリエはそれなりに著名な画家であったことがわかります。このことは、大戦後に美術史観が変わったことも示しています。そして、Webサイトにより、唯一、「テーラー財団にテーラー男爵、ブランシャー、メイヤー、芸術家、家族宛のウーヴリエの手紙が残されている」のがわかりました。となると、ブーダンのところに掲載した、テーラー男爵の財団に連絡を取って、ウーヴリエに付いて聞いてみれば、何かわかるかもしれません。カルスやブーダンとの関係がはっきりすれば、充分な理由が付き、その段階で

「写真」の人物がウーヴリエであると査定してよいと思います。その意味するところは後で分析しようと思います。

ランデヴーを取った、2005年2月22日小雪降る朝10時、テーラー財団を訪ねました。少し遅れてきた中年の女史が対応してくれ、まず、手紙にミレー、カルス、ブーダンの名は出ていないとのこと、しかし、彼らの出ている文献を探してくれ、ナダールが撮影したウーヴリエの肖像写真を見せてくれ、持参した、

「写真」の人物の拡大した顔と比較して、女史もよく似ていることを認めてくれました。しかし、現段階までに査定済みの画家達(ミレー、カルス、ブーダン)とウーヴリエの個人的繋がりを証明するものは見つかりませんでした。ブーダンとテーラー男爵との関係もテーラー財団には特に記録として存在しないとのことでしたし、テーラー男爵がノルマンディーに別荘を持っていたかどうかも、ル・アーヴル合同州副領事であったこと、つまりノルマンディーとの関係は知らないとのことでした。(テーラー男爵が州副領事の要職に就いていた事をテーラー財団の管理者が知らないのは、地方の事で名誉職だったのか? しかし、ブーダンが奨学金を得てパリに出る前にテーラー男爵の仕事をし、その後、直接にテーラー男爵から模写依頼されたり、直接画を売ったりしている事が日記に「T」と書かれ、それがテーラー男爵であり、男爵がノルマンディーに来ていたのは確かで、ブーダンの資料がテーラー財団に何もないという事は、二人の関係が、財団を通したものではなく、個人的なもので、テーラー男爵にとってブーダンは援助したその他大勢の画家のひとりで、財団の公式記録としては残らず、財団を後継した人たちはブーダンに興味がなく、調査もしていないと考えられます)。テーラー男爵がウーヴリエの画の師である話は否定していましたが、財団を辞した後に、サロン展のカタログを調べた時に、1852年以降、つまり、ナポレオン三世の時代以降のカタログに、ウーヴリエの名の後にアベル・ド・ピュジョルとテーラー男爵の弟子と記され、これによる記述である事がわかりました(このことも財団管理者から説明はありませんでしたので、彼女がどこまでウーヴリエに付いて知っているかわかりません)。1833年〜1850年のカタログの登録名はジュスタン・ウーヴリエとなっており、Jの項に分類されていました。アメリカの画廊のサイトに、最初はピエール・ジュスタン、ジュスタン、ジュスタン・ウーヴリエ、ウーヴリエと名前を変えたと書かれていたのがこの事だとわかりました。各時代を生き延びたテーラー男爵〔 因みに、祖先はアイルランド人で、大革命の年にブリュッセルに生れ、若い時から旅行を好み、1815年ルイ18世を、当時はフランスに合併されていたベルギーのガンに伴い、オルセー伯爵の部隊を助けたとあり、詳細な歴史の出来事はわかりませんが、こうしてテーラーは王政復古期に重用されていったのでしょう。1825年シャルル十世から男爵位を受け(想像ですが、1827年にウーヴリエがシャルル十世の肖像画を受注されたのはテーラー男爵の口添えかもしれません)、王立フランス演劇(コメディー・フランセーズ)の役員に任命され、それにより、ユーゴーの演劇を初演させた栄誉を担い、1830年の七月革命で成立した立憲君主制後も、ルイ・フィリップ王の為に、ルーブル美術館にスペイン館を創るのに協力し、立憲君主制下でも活躍の場を見つけ、1840〜59年文化に関わる各分野の共済組合の設立にかかわり、1847年フランス学士院入りし、1867年第二次帝制下で元老院、1877年第三共和制下でレジョン・ドヌール2等勲章グラントフィシエを受け、1879年にパリで亡くなり、ぺール・ラシェーズ墓地の礼拝堂の左横(墓地の一等地。礼拝堂の右横にはパリ・コミューンをつぶした元大統領ティエールの大きな廟があり、亡命地で没した画家ダヴィットの移葬された墓が前にあります。余談ですが、政治的にティエールに相対し、普仏戦争の時、徹底抗戦を主張したガンベッタの心臓は、現在フランスの偉人合祀廟であるパンテオンに、石壺に入って後部の参廟入口の上に祭られ、この二つは非常に象徴的ですが、忘却されている歴史の一つです。)に葬られました。〕と同じ様に、王政復古末期に世に出たウーヴリエにも、政変により、それなりの試練があったのかもしれません。テーラー財団に手紙以外のウーヴリエ資料はなく、見せてもらった、蔵書の「十九世紀の風景画家事典」に

ウーヴリエが画歴半ばにバルビゾン派の影響を受けたと記載されたのを見つけ、コピーを貰いました。その上、財団が保管する1870年の名簿(確認してませんが、共済組合の名簿ではないかと思います。)にウーヴリエもカルスもブーダンも記載され、それぞれの住所が明記され控えさせてもらいました。1860年の名簿にはウーヴリエしか記載されていず、住所はシテ・ピガール5番地とあり、表記は違いますが、女史は同じ場所であろうと言ってました。残念ながらテーラー財団でウーヴリエに付いて得られたのは以上のことでした。

(書き忘れ : この時、女史はウーヴリエの名付け親がテーラー男爵である事を最初に話してくれた事を、ウーヴリエと「写真」に写っている査定済みの画家とのつながりばかりに関心が行き、書き忘れて仕舞いました。記載場所を読み返して気付いたので、この場に追記しておきます。テーラー男爵の召使がウーヴリエの両親と親しく、ウーヴリエの代親になったので、名付け親を男爵に頼んだとの事です。)

1870年の三人のテーラー財団保管(共済組合?)名簿登録住所は、

・ ウーヴリエはピガール広場11番地。

・ カルスはロッシュショアール通り70番地。

・ ブーダンはサン・ラザール通り31番地。

ブーダンは冬の間滞在するパリの住所がよく替わり、パリのアパートとアトリエは期間を限った賃貸と思われ、1863年に結婚し、トロワイヨンの庭の後、トゥルデン大通り27番地に移り住んだと評伝にあります。当時、トロワイヨンが何処に住んでいたか正確に調べようと思い、結局、1857年にヴィオレ・ル・デュクに設計依頼をして、ロッシュショアール通り57番地に家を建て、そこで1865年55歳で亡くなったとある記載を見つけました。かなり離れていますが、ブーダンの借りた家は庭の後の方向になり、当時のモンマルトルの麓が現在ほど建て込んでなければ、問題のない文章表現でしょう。トロワイヨンの家は建て替えられ現存しません。ブーダンの住んだトゥルデン大通り27番地も建て替えられているようです。ここで、トロワイヨンを改めて調べると、トロワイヨンとウーヴリエは知己である可能性が浮かび上がってきました。まず、二人とも立憲君主制時代(1830〜1848)の国王ルイ・フィリップに後援された画家ユエとの交流関係があります。そして、サロン展で1831年ウーヴリエが2等賞、1838年トロワイヨンが3等賞、1843年ウーヴリエが1等賞、1846年トロワイヨンが1等賞を受けて、その上、二人ともにモンマルトルの麓に住む、4歳違い(ウーヴリエ1806年、トロワイヨン1810年生まれ)の隣人同士とすれば、彼らがブーダンと出会う以前に交流があったであろうことは、「画歴半ばにバルビゾン派の影響を受けた」と言う記述から充分推測できます。とすると、父親の反対を押して、画家になる志を持って、カリカチュール似顔絵で稼いで伯母に預けておいた2000フランを持って、パリに出てきたモネを、たぶんブーダンに頼まれて、トロワイヨンは面倒みているので、この時にモネはトロワイヨンに、近くに住むウーヴリエを紹介されたかもしれないと想像しました。なぜなら、モネはトロワイヨンに紹介された画家を訪ねたことをブーダンに手紙で書いています。マネの先生であったクチュールは怒りっぽいので、トロワイヨンに推薦されたけれど、やめたとか、モネは結局、自主的にモデルの素描ができるアカデミー・スイスを選んだとあり、そこでピサロと出会っています。この時、バルビゾンからパリに戻ったジャックに師事したと書かれた文献もあり、ウーヴリエの名はでませんが、モネがかなりがむしゃらに、ブーダンの人間関係の下に、パリの画家の間を動き回った事が想像できます。「印象派辞典」のトロワイヨンの項に1859年5月の最初のモネのパリへの挑戦にトロワイヨンにすすめられたように、モネは着くと直ぐサロン展を観、「バリエール・ロッシュショアール通りの芸術家を訪問した」とありました。そわ、誰か名が出るか、ウーヴリエか? 何の気なしに、1859年のサロン展カタログのトロワイヨンを調べると、登録住所が交差点バリエール・ロッシュショアール1番地とあり、この時、ロッシュショアール通り57番地の邸宅は建設中だったのでしょうか? 後の調査結果から推測すると、母親と暮らしていた邸宅では画を描かず、この住所にアトリエを持っていたと考えられます。つまりモネはトロワイヨンを訪ねたと言うことで、残念ながら新たな事実はないようです。唯、同サロン展カタログで他の画家を調べて、面白い事実が見付かりました。

1859年のミレーのパリの連絡住所がサンシエの住所・フォンテーヌ・サン・ジョルジュ19番地なのに、1861年のミレーのパリの連絡先が、A・スティーヴンスの住所・テブート通り18番地になっていました。1860年にアルチュール・スティーヴンス(画家アルフレッド・スティーヴンスの兄)を仲介にして、ベルギー人ヴァン・プリエと月1000フランの個人契約ができた裏付けになる記載です。その後、再びサンシエの住所を連絡先にしているので、スティーヴンスとの友好関係が終わった事も分かります。尚、テブート通り18番地はアルフレッド・スティーヴンスがマネに貸した大きなアトリエの住所として、スティーヴンスの略歴に記載されていました。それに、サンシエはその後同じ通りの6番地にアパートを移っていることがミレーの連絡先住所から判明し、それは賃貸契約が切れたからなのか? バルビゾンには家を買いましたが、パリには家を買ってないということでしょうか? 話があらぬほうに飛んでいます。戻します。

ここで、バルビゾン派でありながら、パリ、モンマルトルを足場に1850年には既に成功した画家の仲間入りをした、トロワイヨンがミレー、ブーダン、モネとウーヴリエを仲介している可能性が出てきました。

(少し、想像を膨らませ過ぎるきらいが見えます。自重、自重。)

テイラー財団の資料から、モンマルトルの麓での画家達のつながりに重点が移りそうなので、ブーダンがトロワイヨンを頼りモンマルトルに出てくる付近から調べようと思い、インターネットでモンマルトルを当たリ、「9区の歴史」Webサイトに、1861年から1865年までピガール通り66番地にウージェンヌ・ブーダンが居住したとあるのを見つけました。確認のため9区の区役所に4度足を運びましたが、事務所に人が居ず、いまだ確証が得られません。評伝に違う住所が明記されているので、この場所にアトリエだけを借りていたのではないかと推測していますが、確認できたらと思い、再度訪ねるつもりです。やっと、「9区の歴史」会の人に会えましたが、Webサイトは彼らのではなく、何の資料によるものか知りたかったのですが、分かりません。調べて分かったら連絡するとの話ですが、現在まで連絡はありません。現在のジャン・バプティスト・ピガール通り66番地を尋ねると、64番地までで、66番地はピガール広場9番地になっています。後にカフェ・ヌーヴェル・アテネ、クリシーのカフェ・ゲルボワの後に印象派達が集ったカフェがあったところで、Webサイトはその後、キャバレーになり、変遷後「New Moon」と言うロックのキャバレーになり、それが取り壊された、その抗議のサイトでした。故に「根拠もなくブーダンが住んでいたとサイトに記載した」とは断定できません。何故なら、1861年、2年にブーダンが彼女を連れてパリに出てきたのは事実で、その時トロワイヨンに画を見せています。その時に滞在した場所は記載されていませんが、1863年に結婚してパリに出て来た時はトュルデン大通り27番地で、1864年はデュランタン通り15番地、1865年はフォンテーヌ・サン・ジョルジュ通り31番地と明記され、ピガール通り66番地の記載はありません。評伝に、1868年に「パリに戻ったが、デュランタン通りの住居があまりに狭いので、放棄することに決め、広いアトリエのサン・ラザール通り31番地に移った」と記載があり、競売所ドゥローで画が売れ収入があったのが理由と思われます。となると、サロン展カタログの登録住所によればデュランタン通りからフォンテーヌ・サン・ジョルジュ通り31番地に1865年に既に移っているのに、1868年にデュランタン通りの住居を放棄することに決めたと言う記述は、ブーダンが住居とは別にアトリエを借りていたと受け取れます。当時のモンマルトル界隈の状況がほとんど変わってしまったので、確認できず、想像さえし難い歯痒さがありますが、ピガール通り66番地の問題も絡めて、サン・ラザール通り31番地を調べることにしました。そして、まだ記憶に新しい1928年、没後30年に上梓されたブーダンのルイ・カリオ著の白黒画集(前掲載のブーダンの画はこの画集によります)の評伝を書いたカリオの記述の信憑性に関わりますが、そこにアトリエを見付けることはできませんでした。しかも、1867年に第二回パリ万国博覧会があった時にパリはオースマンにより大改造が行われ、モンマルトルの麓も開発の波が押し寄せ、家賃が安いので多くの芸術家が移り住んだと言われる環境がかなり変わっているので、そこよりもっと中心地に近いサン・ラザール駅付近は、個人所有者によりアパートの建て替えが行われた可能性は充分あります(建物に建立年代が刻まれていないので明確ではありません)が、実地に見、管理人に聞いた限りでは、建て替えられていないようです。と言う事は、ブーダンはアトリエを別に借りていたと考えられ、ルイ・カリオが誤記している事になり、しかも、最終的にサン・ラザール通り31番地の現建物の建築年代が分かり、建て替えられてなければ、ブーダンは別にアトリエを借りていたことの証明になりそうです。はたして、年代を確定できるでしょうか? 2度訪ねましたが、管理人は1824年に建てられたと言い張っています。根拠は何なのでしょう。聞けばよかった。改めて、通りから建物を眺めると、確かに両脇の建物より古いことは一目瞭然です。そして5階以上が、奥に引っ込んで、2階分付け足したようになって、両隣の建物と高さが同じになっています。6、7階がアトリエになっていたのを後で建て替えたのかもしれないとすれば、ルイ・カリオの誤記はないと考えましたが、推測の域を出ません。3度目の訪問を敢行、再度しつこく管理人室を訪ね、どうして1824年と知ったのかと訊ねると「建物の共同所有者がそう言った」と言うことで、「それ以上のことは何も分からない」と奥に引っ込んでしまいました。1824年建立と言った人を訪ねるわけにゆかず、奥の1階の事務所の扉が開いていたので、無遠慮にも聞いてみましたら、「昔のことは良く分からないが、ここは、15年前に車庫(馬車用の車庫でしょう)を改造して事務所にしたもので、前側にある事務所は以前は倉庫として使われていた。従って、これらが芸術家のアトリエとして使われていた可能性はあるでしょう。」とのことでした。礼を言い、辞し、通りに出たところで、前2度の訪問時には気付きませんでしたが、入口の横は不動産屋でした。同じ建物なので何かわかるかも知れないと思い、遠慮せずに中に入り、訊ねると、「1階がアトリエだった」と言いました。念を押しましたが、彼女はそうだと言い張ります。しかし、「天井が特に高くないし、しかも一般に1階のアトリエは彫刻家用ではないか」と言うと、彼女もそれらの事情を良く知っていて、「高さ5,6メートルの全面北窓のそんな画家専用のアトリエはこの辺にはない。」と言うので、再度、念を推しましたが、間違いないとのことで、「本などには大げさにうそを書くものだ」(大きなアトリエの部分に対してでしょう)との話、不動産屋の話なので、体験的な意味があるかもしれません。話をまとめると、

馬車を入れておく車庫が1階の中庭の奥にあり、それが改造されて、芸術家のアトリエとして使われたと考えられます。それ以外にサン・ラザール31番地に「大きなアトリエ」の存在は考えられず、とすればルイ・カリオの記述は一応の信憑性を確保できた事になります。ブーダンは大きな画を描いていないので、高さは充分だったのかもしれません。それに、デュランタン通りのアトリエがあまりに狭かったので、そこと比較したら充分大きかったのかもしれません。しかし、すべて推測で、確証には至りません。これも推定に過ぎませんが、画家用の天井の高い、北向きの窓で、太陽の運行に左右されない上からの明りが差し込む、理想的なアトリエは当時画家自身が自前で建てたものが多く、家主が画家に貸す目的で建てたものは少ない筈です。つまり、すべての画家が画家専用のアトリエで画を描いていたとは思えないので、ミレーにしても、その他の画家も、画が売れるようにならなければ理想的なアトリエを手に入れることできなかったのではないかと思います。ミレーのパリのアパートにしろブーダンのこのアパートにしろ、きちんとした画家専用のアトリエが存在しません。確かクールベは元教会をアトリエとして使用していたし、マネは元フェンシング道場をアトリエに使っています。従って、このサン・ラザール通り31番地に関してはブーダンが元馬車用車庫をアトリエとして使うことは充分あり得ると思えます。それ以前(サン・ラザール通り31番地の前)は普通のアパートの一室をアトリエとして使用していたと考えてもよいし、結論として、1864年にデュランタン通りに狭いアトリエを見つけるまで、ピガール通り66番地をアトリエとして使用していた可能性が、いままでの調査で充分あると思われます。ブーダンはサン・ラザール通り31番地を1878年まで借りていました。

カルスの住所に関しては、1863年の落選者展のカタログを調べましたが、残念ながら住所の記載はありませんでした。しかし、娘が1840年と1851年にパリで生まれ、画家でもある妻の精神が娘が生まれた後、狂い始め、ヴェルサイユの精神病院に入れたとあり、この時期はドリア伯爵の居城に一室を与えられ仕事をしたとカルス展カタログ小伝にあり、妻はコニエ教授のアトリエで知り合った貴族の娘で、精神病院で彼女が亡くなった翌年、1873年にオンフルールに家を購入し、妻の血を引き、同様に精神病院に入った娘を引き取り一緒に住んだが、パリのアパートはそのまま所有していたと記されているので、ドリア伯爵の居城に一室があった時(1859〜70年)も、理論的には、テーラー財団の名簿にあった住所にアパートをずっと所有していたのではないかと思いましたが、やはり気になりますので、サロン展のカタログで、何とか当時の住所を調べようと思い立ち、最初に、リシュリュー国立図書館で調べました。コンピュータで見付かったのは、1863年の落選者展のカタログだけでした。それにより、カルスの出品は確認できましたが、前記したように、住所は記載されていませんでした。

その時、装飾美術館の図書館か、パリ市立フォルニー図書館が美術に関しては専門だから資料が見付かる可能性があると聞き、行き慣れた、フォルニー図書館に行く事にしました。国立図書館と比べて、昔から親しみのある小さな古い図書館ですが、以前より開放的な雰囲気を感じました。パリ市立図書館ではありますが、一般の市民図書館とは違い、歴史図書館と、カーナヴァレ美術館の版画室と共に、パリ市管轄の古い文献を所蔵する素晴らしい図書館です。早速、フォルニー図書館でサロン展のカタログを調べ、出品した年に登録した各画家の住所が得られました。その結果から、査定の裏付けが何処までできるのか?これがサロン展カタログで各画家の各年代の住所を確認する調査の最初でした。話が前後する内容なので、文字色を変えました。サロン展カタログ資料は全てフォルニー図書館所蔵版によります。

カルスの1861年のサロン展カタログの住所登録は、マルタン親父の、自宅兼画廊の所在地、モガドール通り20番地になっていました。オペラ座の裏の通りを聖トリニテ教会に向かってまっすぐ北に上る道です。1863年サロン展附属(落選者展)カタログに出品記載はありますが、住所記載はなく、1864年と1865年は、ブーダンが1869年以降住むことになるサン・ラザール通りにぶつかる一つ手前を右に折れる道、ヴィクトワール通り46番地が登録されています。1870年は再び、移転したマルタン親父の家、ラフィット通り52番地を連絡住所に登録しています。ラフィット通りは当時、画廊街になっていました。地図で調べるとブーダンの住所サン・ラザール通り31番地とは直線距離で200mも離れていません。実地に調べると、道二本隔てて真っ直ぐの北に位置し、歩いて直ぐの距離です。従って、彼らは新興の画廊街界隈に居を定め、カルスはドリア伯爵の居城に部屋を貰っていながら、パリにアパートを借りたり、マルタン親父の家に厄介になったりして、パリで印象派の若い連中とも交流し、パリに出てきたブーダンとも会っていたのではないかと思われます。第1回印象派展の会計を担当したのがマルタン親父(カタログはルノワールの弟が担当)なので、

カルス、ブーダン、マルタン親父の関係は1874年開催の第1回印象派展での若い連中との関係でもはっきり見えます。

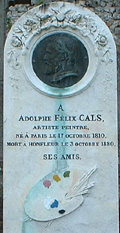

| サロン展カタログにより住所が確認でき、サロン展のカタログでカルスの連絡住所を調べる限り、1835年から1870年までの35年間に17の違う住所が記載されていました。ちょうど、平均して2年ごとに住所を変えている計算になり、引越し好きな性格といえるでしょう。カルスの70年代のテイラー財団の(共済組合?)名簿の登録住所がロッシュショアール通り70番地とあるのは、パリ・コミューン後、ドリア伯爵の居城を引き払い、直後にパリにアパートを借り、妻も亡くなり、オンフルールに家を購入(1873年)後もパリにアパートを持っていたと記載されていましたが、前記のように何度も住所が変わっている事実からロッシュショアール通り70番地の住所も引越し先の一つと思われました。しかし、オンフルールで亡くなったとあり、何か手がかりが得られないかとオンフルールの市役所を訪ねると、死亡登記簿により、喪主であるカルスの娘マリーの1880年11月の住所がパリのロッシュアール通り70番地になっているのがわかりました。従って、オンフルールに家を購入と同時期に(下司な勘ぐりですが、この時期にカルスの画が売れたという話もないので、貴族の娘だった奥さんが亡くなり、その遺産相続により得たお金で)パリにアパートを購入したとも考えられます。結局、カルスはサロン展出品を放棄し、第4回印象派展まで毎回出品し、1880年10月3日にオンフルールで亡くなり、聖カトリーヌの墓地に葬られていることがわかりました。早速訪ねると、古い墓地の敷地の奥に建つ白大理石の墓碑でした。墓碑に明記されているように、没後に彼の友達(画家仲間か?)により、カルス顕彰の意味も込めて立派な墓碑が建立されたのではないかと想像されます。しかし、喪主でありカルスがオンフルールで面倒を見たと書かれる妻同様に精神を病んだ画の才能を持つ娘の住所がパリのロッシュアール通り70番地になっている事実をどう読み取ったらよいのでしょう。没後、印象派展でカルスの回顧展を同時開催した記事がありましたが、没後の売立てなどの記事はなく、印象派の先駆者としての評価も定着しているように思えませんが、この「写真」の査定が正しいと認証されれば、カルスと印象派の画家達との接触が彼らの20代の初めからあり、第一回印象派展開催の十年以上前にさかのぼる証拠になるわけで、ピサロが語るようにカルスは印象派の先駆者のひとりとして評価されても良いと思うので、この「写真」がカルスの評価に新たな1石を投じることになると思われます。 | |

オンフルールの

カルスの墓 |